さぁさぁ

さあさあさあさあ

さあさあSA-SA-SA-SA-

やって参りました!この時が!

カスタマイズするたびに「すげーやべー」とさんざんほざいていたのも、

全てはこの瞬間の布石に過ぎなかった!

そう、

ついに、

フロントフォークをリジッド化する時がきたのである!!!

思えばこの弐号機を購入する前、

クロスバイクが欲しくてネットを徘徊していた時にMTBと出会いました。

その時から。

その時からです。

MTBを高速仕様にしよう。

高速仕様にするには何ができるか、いの一番に「前サス、いらんな」。

今回のカスタマイズは、弐号機購入以前からの悲願なのです。

デザインは気に入らないけど最初から高速仕様のクロスバイク。

デザインは好みだけど高速仕様ではないMTB。

私は後者へ飛びつきましたc⌒っ*゚∀゚)っ

理由は簡単。

見た目が好みではないものは楽しくないから。

そして、

高速仕様にカスタマイズすれば解決できるから。

フレームを好みにカスタマイズしようと思ったらちょっと大変ですよね。

塗装剥がして、塗りなおす。しかもめちゃキレイに。

やれなくもないでしょうけど、せいぜい単色でしょうね。メーカーロゴも無理。

単色なら好みの色のフレームのクロスバイクを探せばいーよね。

でも私はそれではイヤだった。ってかできそうになかった。

この1発の作業のためだけに一体どれほどの道具を揃えれば?

刷毛とか、塗料とか、そんな頻繁に使うとはとても思えないし、

もしもの時あったら便利っていうものでもないし、

多分なくても困ることはないだろうし。

しかも理想通りにキレイに仕上がるかどうか分からないし。

なによりそんなにお金ないよ。

それよりも、いろいろパーツを揃えて組み替えていく方にロマンを感じました。

そういえば子供の頃、プラモデルを組み立てるのは好きだったけど、ペイントには手を出さなかったな。

工具は持っていて損はないのです。

ないと困る時が必ずあるし、思い立ってからすぐに行動に移せるし、チャリ以外にも使えるし。

今までの経験上、

塗装屋さんごっこをするよりは、アーレンキーを握ることの方がまだ自信があったのです。

素人なりに。

ちょっと話がそれましたけど、

やっとこさ、フロントフォークをリジッド化することになりました!!

下記クリックで好きな項目へ移動

フロントフォークをリジッド化する理由

フロントフォークのリジッド化は購入以前からの悲願でした。

でも、どうして?

フォークをリジッド化すると何がどうなるのでしょうか?

それはやっぱり、

高速化

これです。

もちろん、近所への買い物や通勤のために高速化を狙うのではありません。

私には「愛車をカスタマイズして峠道などの山へ走りに行ってみたい」という願望があり、

そのための重要ファクターとして“高速化”を挙げたのです。

それでは、なぜフロントフォークをリジッド化すると高速化へつながるのでしょうか?

理由は3つです。

理由その1 重量の軽量化

サスペンションフォークというのはとても重いのです。

もちろん、高級素材を使用した10万円以上するようなハイエンドモデルはそうはいっても軽い方だとは思いますが、

こちとら愛車は廉価版上等コンニャローです。

ハンドルを持って前輪を持ち上げるとズッシリ重い。2kgくらいあるのかなー。

まぁ重いというのは必ずしも悪いことばかりでもありません。それだけ安定しやすいというメリットもありますが、

こちとら目的は高速化コンニャロメーです。

カーボンフォークはお高いから手が出ないとして、それでもアルミのリジッドフォークなら十分な軽量化が狙えます。

フヒヒ…。ヨダレが止まらないぜ…。

理由その2 潜在トラブルを減少

フロントシングル化の記事でもちょびっとだけ触れましたが、やっぱりパーツは少ないに限ります。

ディレイラーにしろ、シフターにしろ、今回のサスペンションフォークにしろ、かなりの精度で組みあがっているとはいえ、それを構成するパーツが増えれば増えるほど、どっかでトラブルが生じる可能性も高まるのです。

リジッドフォークはパーツを組み上げてできているわけではないので(溶接することはあるでしょうけど)、その点の不安が一気に解消されます。

メンテナンス性の向上にもつながります。

理由その3 パワーをダイレクトに伝道

サスペンションフォークの使命は、

路面の凹凸によって生じる振動を減衰させることと、

ガタガタに荒れていてもしっかりトラクションをかけられるように路面を追従させること、

です。

その使命をその機構によって果たしているのですが、

バネで上下にニョンニョン動くもんですから、ハンドルにかかった荷重のいくらかが「フッ」と逃げていくのです。

平地でそれなら、登りはかなりきつそうだと思いませんか?

タダでさえしんどい登り坂なのに、

一生懸命ペダルを回しても、推進力になるはずの何割かのパワーが「フワッ、フワッ」と逃げていく。

「カスタマイズして峠道など山を走りに行きたい」という目的には全くマッチしませんし、

毎日の通勤でさえゴメンです。

当然、そういったサスペンションの特徴はサスペンションフォークがついていないと味わえませんので、購入直後のほんの最初だけ

「ホッホ~、なるほどね~」

としておいて、もう用はなくなりました。

また、サスペンションフォークは複数のパーツから組みあがっています。

バネがどうこうと言う前に、もうその時点でダイレクトではないのです。

パーツ同士が接合している部分からほんの僅かにパワーロスが生じているイメージです。

リジッドフォークにはそれがありません。

素材自体のしなりとか、硬さとか、ねばりとか、そういうのは一旦置いといてです。

実は、私の愛車であるメリダ号のサスペンションフォークにはロックアウトできる機能が付いています。

これは手動で切り替えするタイプですが、上位モデルになるとケーブルを這わせてハンドル手元で切り替えができるタイプになります。

バネによる上下運動をロックできるので疑似的なリジッドフォークになるのですが、それはやっぱり理由その1とその3で述べた通り、私の使用目的を果たすことにはなりません。

フロントフォークを選ぶ

それでは、愛車にベストマッチのフロントフォークをチョイスするためには何にビーケアフルすればOKグッジョブなのか。

確認してまいりましょう。

コラム外径を確認する

自転車のフレームには各部それぞれ名称があり、

フロントフォークの交換に際して重要になるのがヘッドチューブです。

“ヘッドチューブ”は↓この部分のことを指しますが、

一口にヘッドチューブと言ってもフレームによって様々な長さや太さ、形状が存在します。

したがって、なんでもかんでもフロントフォークをフレームにセットはできない、ということです。

そのフレームのヘッドチューブに合ったフロントフォークを選ぶ必要があります。

フロントフォークは、“コラム”という部分をヘッドチューブに通し、“ヘッドパーツ”と呼ばれるパーツ群を介することでフレームにセットされます。

この“コラムの外径”がカギを握っています。

なんせコラム外径はヘッドチューブに突っ込む筒の直径なので、この外径がヘッドチューブの内径に適合しないとセットできないのです。

ヘッドチューブには、その内径に合ったヘッドパーツがセットされていますから、

フォークのコラム外径さえ同じものを選べば装着できるということになります。

はい、確認するのはコラム外径だということが分かりました。

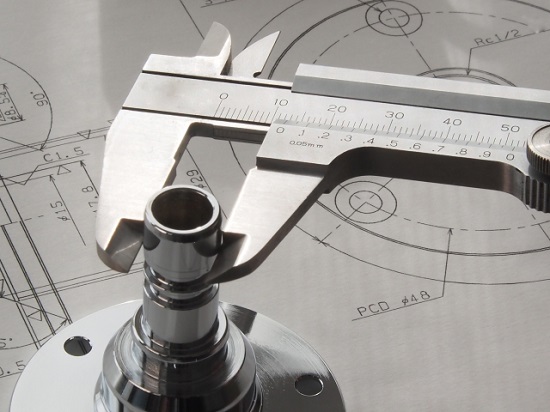

コラム外径を確認する方法はいくつかありますが、手っ取り早いのはノギスで実測してみることですね。

トップキャップを外して、場合によってはスペーサーやステムも外して、コラムを露出させてノギスで測ってみてください。

ノギスが無いからといって定規をあてがって「これくらいかな?」とするのはオススメしません。

ミリ単位で規格が変わるからです。

ノギスはあると便利ですし、お持ちでない方は購入してみてもよいのでは。

ちなみに私は持っていません。。。

ノギスが無い場合はメーカーHPで愛車のスペックを確認してみましょう。

スペックの“ヘッドセット(Headset)”という欄の記載からわかる場合もあります。

ちなみに私の愛車メリダ号のスペック欄はこんな↓感じでした。

“A-Head”はアヘッド、

「ネジ切り式ではありませんよー」ということを意味しており、

その後ろの“OS”がオーバーサイズ、

「オーバーサイズが適合しますよー」ということを意味しています。

ここでオーバーサイズをグーグル先生に伺うと、コラム外径28.6mmであることを教えていただけます。

このスペック欄の記述はまだ分かりやすい方だと思います。

記述によっては何のヒントも伺えない場合もありますので、

そういう時は書いてある通りそのままグーグル先生の目安箱にぶっ込むか、それでも有用な情報をご教示いただけなかった時はメーカーへ直接問い合わせてみれば確実です。

ブレーキの種類を確認する

スポーツバイクのブレーキシステムは主に、

・キャリパーブレーキ

・Vブレーキ

・ディスクブレーキ

の3種類に分けられますが、それぞれ取り付け方法が異なりますので、愛車のブレーキシステムがどの種類なのかを確認せねばなりません。

ちなみに現在(2017年9月)のスポーツバイクの車種と装着されるブレーキシステムの関係は、

・キャリパーブレーキ → ロードバイク

・Vブレーキ → クロスバイク

・ディスクブレーキ → ロードバイク、クロスバイク、MTB

おおむねこのような感じです。

なんだかディスクブレーキが大人気ですね。

もともとMTB用のブレーキでしたが、近年ではその操作性の良さや、雨天時でも落ちにくい制動力などが注目されていて、さまざまな車種に搭載されるケースが増えてきました。

そして、今後ますます広がっていくことが確実視されています。

さて、私の愛車メリダ号にはディスクブレーキがついています。

とりあえずはこのディスクブレーキをVブレーキやキャリパーブレーキに変えるつもりはありません。

したがって、ディスクブレーキを取り付けるための台座がついたフロントフォークを選ぶ必要があります。

どんだけデザインが気に入ったとしてもディスクブレーキを取り付けるマウントがなければ全くの無意味ですからね。

で、ここで1つ注意点。

ディスクブレーキを取り付けるマウントには、

・ポストマウント

・IS(インターナショナルスタンダード)マウント

・フラットマウント

の3種類が存在します。

このうち、フラットマウントは2015年に登場した新しい規格で、主にロードバイクやシクロクロスに取り付けられる規格です。

クロスバイクやMTBには今のところは不適合のシロモノであり、ましてや廉価版などはこの先もしばらくは無縁でしょうね。

ということで、

クロスバイクやMTBについているディスクブレーキの取り付け方法は、ポストマウントかISマウントのどちらかということになります。

そして、

よっぼど型式が古かったり珍しいセッティングのバイクでない限り、ほぼポストマウントタイプのブレーキキャリパーが取り付けられていると思います。

※筆者調べです。最近のでISマウントのキャリパーがついてたらすみません。。。

別にISマウントタイプのキャリパーだからといって問題があるわけではありません。

その場合は、ISマウントのフォークを探せばいいだけです。

しかし、ここで1つ朗報です。

なんとポストマウント⇔ISマウントの変換アダプタというのがあるのです。

↓こういうやつです。

これを使えばポストマウントとISマウント、どっちかをもう一方へ取り付けられるようになります。

「あー、これいいのに、マウントが合わないわー」という縛りから解放されます。

ちょっとまとめますと、

1.今のブレーキキャリパーの取り付け方法(多分ポストマウント)をそのまま引

き継げるフォークを選ぶ

2.どうしてもこれがいい!というフォークのブレーキキャリパー取付マウントが

異なる場合はアダプタを使用する。

これでOKですね。

車軸の固定方法を確認する

ホイールをフロントフォークやリアエンドに固定する方法は主に、

・クイックリリース

・スルーアクスル

の2種類です。

スルーアクスルはもともとMTBの車軸固定方式でしたが、その構造のシンプルさ、高い剛性、強い固定力などが注目され、ディスクブレーキとともにロードバイク界入りを果たし、今や従来主流のクイックリリースを片隅に追いやりそうな勢いです。

この2種類は互換性が全くありません。

ポストマウント⇔ISマウントのように変換アダプタのようなものもありません。

今装着しているホイールの固定方式が、

クイックリリースならフォークエンドもクイックリリース用を、

スルーアクスルならフォークエンドもスルーアクスル用を選ばなければなりません。

したがって、「このフォークいいんだけどなー、固定方式が違うなー」という場合、

それでも強行するならかなりの手間とお金がかかります。

ハブ軸が適合しませんので、ハブを買い替えてホイールを組みなおすとか、

それが面倒ならホイールごと買い替えるとか、

どちらにしてもタイヤとかディスクローターの移植とか、

移植が面倒なら新しいホイール用にそれらすべて別に買い足すかとか、

そんなこんなで、

「フォークをリジッド化したい」という理由で車軸固定方式の変更まで範囲が及ぶのはいかがなものかと思います。

節約ライダーですから。

ただし、スルーアクスルはやっぱりクイックリリースに比べて固定力が強くて剛性も高い(らしい)ので、その部分の改善という目的で敢行するのはアリだと思いますよ。

お金はかかりますけどね。

それでは、上に挙げた3点をまず最初に確認し、適合するフォークを探しましょう。

・コラム外径の確認

・ブレーキの種類の確認

・車軸の固定方式の確認

の3点です。

これらはどれから確認し始めても結構ですが、3つともすべてクリアできなければ次へ進むことはできません。

というか、未クリアで進むと新たな問題が発生するだけですので、それをクリアすれば良いのですが、

きちんと調べずになんとなくやり始めると次から次へと問題が発生して、

調査→解決→とりえあず続ける→問題発生→また調査→あらたな工具が必要に→・・・

みたいなことになります。

フォークの交換に限ったことではありません。

きちんと下調べをしてから進めるようにしましょう。

それであっても想定外の事態というのは起きるのです。

最初の確認事項として挙げた3点は、

できる限り少ない工程で、かつ少ない費用で、作業を迅速無事に終わらせるための3点です。

肩下長の確認

上記3点をクリアして初めて次のステップとして、“肩下長”を確認しましょう。

どこの長さが“肩下長”なのかは↓の画像をご覧ください。

なぜ肩下長を確認するかというと、

ズバリ「今のホイールをそのまま装着できるかどうか」に影響するからです。

フォークは変えてもホイールは変わらないのですから、肩下長が極端に短くなってしまうと今ついているホイールがそのまま使えなくなるかもしれません。

逆に長くなる分には、その点に関しては問題ありません。

では、短くなるとしたらどのくらいまでならいけるのか?

それは現物を見て、今のフォークとタイヤにどれくらいクリアランスがあるかによります。

クロスバイクの場合、今の状態でタイヤとフォークがスレスレなら、肩下長は今以上短くはできませんよね?

どうしても、という場合はタイヤを細くすることで若干クリアランスを広げることはできます。

しかし、クロスバイクならほとんどが最初からリジッドフォークでしょうから、履いているタイヤのサイズにもよりますが、肩下長を短くするにはそれほど許容範囲が無いハズです。

では、MTBは。

はい、MTBはほとんどが最初からサスペンションフォークでしょうから、履いているタイヤのサイズはあまり関係なく、肩下長を短くするにはかなりの許容範囲があるハズです。

前輪がセットされたサスペンションフォークを正面から見ると↓こうですね。

クロスバイクにはここまでのクリアランスの余裕は無いハズです。

サスペンションフォークでいうところの本来のクリアランスというのは、

真ん中の赤線から、そのやや上にあるフォーク外筒の黒いアーチまでの距離を指します。

誤解のないように。

サスペンションフォークをリジッドフォークに付け替えようとして初めてこのクリアランスが生まれるのです。

その他の確認

先述の3点をクリアし、その次のステップとして“肩下長”も問題ないことが確認できたら、とりあえずは交換作業に移れます。

しかしその前に、もう少しだけ確認しておいた方が良いことがあります。

まずは、肩下長の変更による車体バランスの変化です。

今よりも肩下長が長くなったら、あるいは短くなったら、

どんな感じになるのかもう一度この画像↓を見てイメージしてみてください。

ピンクの線が肩下長です。

長くなると、ハンドルの位置が高くなることが分かりますか?

逆に短くなれば、ハンドルの位置は下がります。

ハイっ!

MTBのサスペンションフォークをリジッドにしようとしている私のような酔狂な人は要注意です!

モノにもよりますが,

おそらく、リジッドフォークへ交換すると高確率で肩下長は短くなると思います。

私が本件で調査していた時は、このサスフォークと同じ長さの肩下長のリジッドフォークは見つかりませんでした。

価格帯にもっと幅を持たせればあったかもしれませんが、高級フォークは要らないし買えないし。

問題は“どの程度短くなるか”です。

なまじクリアランスに余裕があるので、かなり短いフォークも条件的には選択肢に入ってしまうのです。

さらに私の場合は狙いが高速化なわけですから、

ハンドル位置が下がって前のめりになるのは決してマイナス要素ではなく、むしろ歓迎なんですよ。

まぁ、丸々クリアランス分を詰めてやろうと思われる人は少ないと思いますが、

長くなるにしろ短くなるにしろ、

極端に長さを変えると乗車姿勢が一気に変わりますので気を付けてください。

具体的には、

ハンドルの高さが変わることで上体の傾きも変わりますので、ブレーキレバーの角度調整は絶対にした方がいいですね。

それから、サドルの前後位置や高さ、角度も調整が要ると思います。

ハンドル位置の高さはスペーサーである程度は調整がききますが、

思いっきり肩下長を短くした分を全部スペーサーで埋めようとするとヘッドからステムまでの間がものすごい数のスペーサーで埋め尽くされてかっこ悪いと思います。

コラムをカットするのは簡単ですが、切ったが最期、元には戻せませんので、よくよく考えてやる必要があります。

そしてもう1つ、サスペンションフォークからリジッドフォークへと交換するように、一気に肩下長が短くなる場合。

この場合は、ヘッドの位置がググッと下がってかなり前のめりな形になります。

もっと言うと、後輪のハブ軸を中心としてフレーム全体の角度がやや寝る形になります。

つまり、何もかも地面との距離が短くなり、それは車体前方ほど顕著になります。

ここで気を付けていただきたいのが、

BB(ボトムブラケット=クランク軸をフレームに通す部分)の位置が低くなる

↓

ペダルの位置も低くなる

↓

ペダル下死点と地面との距離が短くなる

ということが起きることです。

実は、これによって発生する弊害に、私は実際に乗って走るまで気づきませんでした。

そう、

ペダル下死点と地面との距離が短くなることで、

車体を左右へ傾けた際、ペダルが地面へ接触しやすくなるのです。

もちろんコーナリングでは、内側のクランクは上(もしくは斜め上)向きにします。

問題は、そこからペダリングを再開するまでにかかる時間が長い、ということです。

要するに、「なるべく車体の傾きが垂直に戻らないとクランクを回せない」ということですね。

あんまり早く回し始めるとペダルが地面に接触して危険です。

実はフォーク交換直後に、コーナリングから直線へ向く際にいつものタイミングでクランクを回し始めて、ペダルが地面に接触して怖い思いをしたことが何度かありました。

私の場合は、変化量が1cmとか2cmの話ではなかったので慣れるまでに少し時間がかかりました。

「できるだけアウトインアウトでラインをとれば車体傾斜は最小限ですよ?」

まぁ、そりゃ理屈はそうですけど、

一般公道の話ですし、レースでもありませんしね。

ということで、

実際に作業条件をクリアできたとしても、その先にもまだいろいろと確認しておくべきポイントがあります。

「フロントフォークの交換」のような大きな変化であるほどその数も重要度も増すでしょう。

しかし、ことフロントフォークの交換に関しては最低限当記事で確認すべきとさせていただいていることをクリアしさえすれば、交換作業へと移れるはずです。

実のところ、

私がこのカスタマイズをやるためにネットで情報を集めまくっていた時は、ここまで初心者向けに書き込まれた記事はありませんでした。

それくらい当記事は、

かつての私のように、

初心者ながらにもカスタマイズに興味を持って、

知識・経験はないけどチャレンジしてみようとやる気だけはある、

そんな人のために、

当時私があっちこっちからかき集めた情報に実体験で学んだことをミックスして書いた、是非役立ててほしいと心から思える記事になったと思います。

愛車のフロントフォークを交換してみたいなーと思っている人の手助けに少しでもなれれば、これほど嬉しいことはありません。

実際の交換作業に関する解説記事もありますので、興味のある方はチェックしてみてくださいね!

フロントフォークのリジッド化、その効果は…

さてさて、

それでは、

いつものように、

交換作業の詳しい説明については別の記事でご紹介するとしてぇ、

まずはビフォーです!ドンッ!!

実際のところ、ここまでの時点で結構高速化できているんですよねー。

一応、フロントフォークのサスペンションはロックアウト機能で疑似的にせよリジッド化できるし、

なによりタイヤを交換したメリットが非常に大きいですね。

この時履いているタイヤは、パナレーサーのランドナー用650Bタイヤで、1本400g程度です。

650B用のスリックタイヤの中でも軽量な方で、なおかつ2インチのブロックタイヤからの交換でしたからその効果もてき面でした。

しかし、

そんな変化もこいつの前では霞んでしまうぜ!

満を持して、ドドンッ!!!

フロントフォーク、リジッド化完了!!!!

キタ━・キタ━・(*゚∀゚)っ゚∀゚)っ゚∀゚)っ━・キタ━・キタ━・!!!

取り外したサスペンションフォークの重量は・・・

約2.5kg!!

めちゃくちゃ重いじゃねーか!!!

ちなみに、使用したフォークはこちらです。

ヤフオクにて5800円で手に入れました。あつらえたかのごときカラーリングですよね。

メーカーHPによると、

・材質:7005アルミ

・重量:800g(実測し忘れました。。うかつ。。。)

・肩下長:398mm

だそうです。

2500g-800g=1700g

約1.7kgの減量に成功しました!!スゲー( ゚д゚)

肩下長はというと、

サスペンションフォークの肩下長が実測で約480mmでした。

つまり、

480mm-398mm=82mm

約80mm肩下長が短くなりました!!えっ、ヤバくない?( ゚д゚)

そうなんです。

いきなりこれは流石にヤバいと思い、スペーサーを何枚か噛ましてハンドル位置をかさ上げすることにしました。

とりあえず一番最初は幅1cmのスペーサーを4つ噛まして、

ハンドルが約80mm下がるところを約40mmに抑えました。

当初は40mmでもかなり違和感がありましたが徐々に慣れてきて、

現在はさらに20mm(スペーサー2つ分)下げたところでポジションが決まっています。

新しく交換したフォークの“MOSSO”というメーカーについて調べてみましたが、まぁあんまりいい話はありませんでしたね。

買って間もないのに走行中に突然破断した、みたいな話もありましたけど、

私は交換後2年以上無事故です。

時には100km以上走りますが、不満はありません。

それだけ言っておきましょう。

さて、

リジッド化の効果の程ですが、

すんごいイイです。

なんと言っても、まず軽い。

軽いので漕ぎ出しが楽だし、スピードに乗るのも早いです。

タイヤ交換の記事でも書きましたが、漕ぎ出しが楽だとストップ&ゴーが楽です。

そうすると交差点などでの減速や停車があまり苦にならなくなり、必然的に安全になります。

おもしろいですよね。

スピードアップしたことによって安全になるなんて。

それからやっぱり、スピード自体も上がりましたね。

これはフォークが軽くなったことだけではなくて、肩下長が短くなったせいでそれまでより深い前傾姿勢になり、風の抵抗が少なくなったことも要因だと思います。

そして、如実にスピードアップを体感できると一段と楽しくなります。

作業にあたって気を付けてほしいこと

いいことばっかり述べてもアレですので、気を付けてほしいことを。

まず、

自転車は生身の命を預けた乗り物だということ。

一つの些細な整備不良が大怪我につながる、というのは決して大げさではありません。

とりわけ、

今回のフロントフォーク交換のような大仕事には多くの工程がかかります。

と同時にそれだけミスる機会も多く、トラブルが潜む可能性も高くなります。

しかも素人が寄せ集めの情報を頼りにやるもんですからより一層です。

細心の注意を払ってフォークを交換したら、

しばらくは様子を見ながら乗ってみてください。

思いっきり飛ばさない。

コーナーはゆっくり回る。

安全な場所で急ブレーキを何回も試す。

しばらくはそれで、問題なければ徐々に通常の使い方へ、たまにちょっと荒い目に、

とやると、表へ出てきてくれる問題くんもいるのです。

パーツの交換作業に限りませんが、

過信は命取り

です。

さあ、ついに最大の目標であった「フロントフォークのリジッド化」は達成されました。

これで一旦高速化を目的としたカスタマイズは完了です。

他にもまだやれることはたくさんありますが、

いかんせんお金がかかり過ぎるし、

金額的に手が出るカスタマイズで残されているのは高速化に対する貢献度が低いです。

これでクロスバイクと同等の軽快車になったか?と言われると、

う~~ん・・・

おそらくまだ及ばないでしょうね。

しかし近いところまではいったと思います。

多少周辺パーツに変更が加わった後ですが車体重量の実測値が、

約12kg。

フロント&リアライト、ボトルケージ、スマホホルダー、エンドバーは付けっ放しですのでコミコミの重量です。

この状態の弐号機になってから京都市近郊の山道にたくさん走りに出ていますが、

峠を登っていてもローディさんたちに完敗かというと、決してそんなことはありません。

結局どんなカスタマイズによる変化も、エンジン性能差の前ではとるに足らないことなのかもしれませんね。

いいんです。

趣味で楽しく乗れれば、私は。

高速化にまつわるカスタマイズのお話はここまでですが、

ライドが楽しくなる装備品など、引き続き当シリーズにて紹介してまいります。

⇒次回へ続く

愛車遍歴シリーズ

・愛車遍歴 ~弐号機 カスタマイズ其の弐・フロントシングル化~

・愛車遍歴 ~弐号機 カスタマイズ其の参・バーカット&エンドバー装着~

・愛車遍歴 ~弐号機 カスタマイズ其の肆・フロントフォークのリジッド化~ この記事です!

コメント

こんにちは!

さっそくですが、とてもとても面白いです!

私はポタリングをこよなく愛する中年です。

愛車は十数年前の、メリダ社のMATTSに乗っております。当時は26インチ、3×7s、陳腐なサスフォークの仕様でした。色も地味です。

キョージさんのメリダより遥かにチープです。

私の当初テーマは、まず、リアの9s化でした。

カセットスプロケではなく、7sはボスフリー仕様につきホイールからの変更でした。

その後、ブレーキの強化、タイヤのスリック化、、で街乗りを快適にしようとパーツ交換を楽しんでおりました。

その後、数年ちかくMTB熱も冷め、ゴルフに没頭しておりましたが、この夏、ゴルフ肘なる肘関節を痛めたことにより、MTB熱が再燃し、MOSSOのフロントフォーク購入を検討してたとき、このブログを見つけました。

あ!すげーなるほど!おおお、そうだったのか、と感銘を受け、また教えられる事が多く、メリダのチューンのページは全部、何度も読ませていただきました。

あーそうだ、こうしたかったんだ、と気付かされたりしました。

いま、100%その影響でフロントシングル化に着手します。←チェーンリング取り寄せ中。

今年中にフォークをリジッド化し、またポタリングを楽しもうと考えております。

また機会に恵まれましたらアドバイスなどいただければ幸いです。

何度も読み進めるうちいてもたってもいられず突然のメール失礼しました。

最近、急に寒くなりました。

風邪、またはコロナにもご留意の上、怪我などされませぬよう、ご自愛下さい。

吉野雅之さん

こんにちは、コメントありがとうございます!ブログを楽しんでいただけたようで私も幸せです。MOSSOのフォークがきっかけとは驚きですww

これは完全に個人の意見ですが、MTBのオンロード高速化はホントに楽しいです。カスタマイズのし甲斐があると感じています。

もし万一飽きてしまったら、今度はオフロード仕様に戻して林道に突っ込んで遊ぼうなどと考えています。

そういう懐の広さも魅力的です。

いじり好きの男子にはたまりませんね。お互い良い趣味を見つけたもんです。

フロントシングル化はすごくおススメです。

考えはシンプルに、反応は早く、ほぼ感覚的なシフティングが可能になり、その分周囲の安全確認とか景色を楽しむことへ意識を傾け向けやすくなると思います。

ポタリングを愛する吉野さんにはピッタリのカスタマイズですね!

しかも、MATTSはメリダMTBの往年の名車じゃないですか!

一度は忘れてもまた引っ張り出して遊び始めるということは、本当にお好きでいらっしゃるんですね。

私も、自転車とは長く付き合っていきたいと思っています。

乗れる程度にケガなどしないようお互い気を付けましょう。

当ブログにアップしたカスタマイズに関することでしたら、いつでもお気軽にコメントください。

カスタムに関してはおそらく吉野さんの方が大分先輩でいらっしゃると思いますが、

私が少しでもお力になれれば幸甚でございます。

どうぞ良き自転車ライフをお送りください。